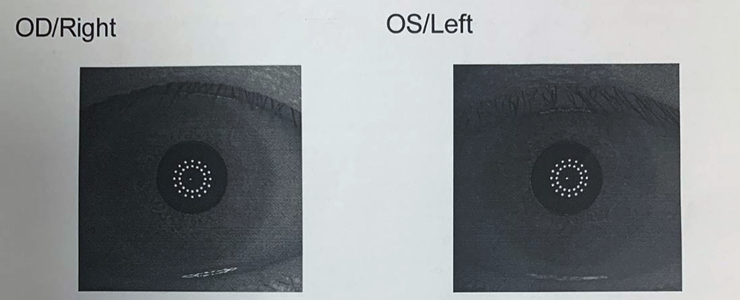

这两张灵动的眼睛照片并非形同虚设。它能够提示被检查者在进行检查的时候眼睛是否正视前方。如果两边图案不对称或者亮点不在瞳孔正中央,可能提示被检查者注视点异常,此时的测量结果可能并不完全准确。

这两张灵动的眼睛照片并非形同虚设。它能够提示被检查者在进行检查的时候眼睛是否正视前方。如果两边图案不对称或者亮点不在瞳孔正中央,可能提示被检查者注视点异常,此时的测量结果可能并不完全准确。

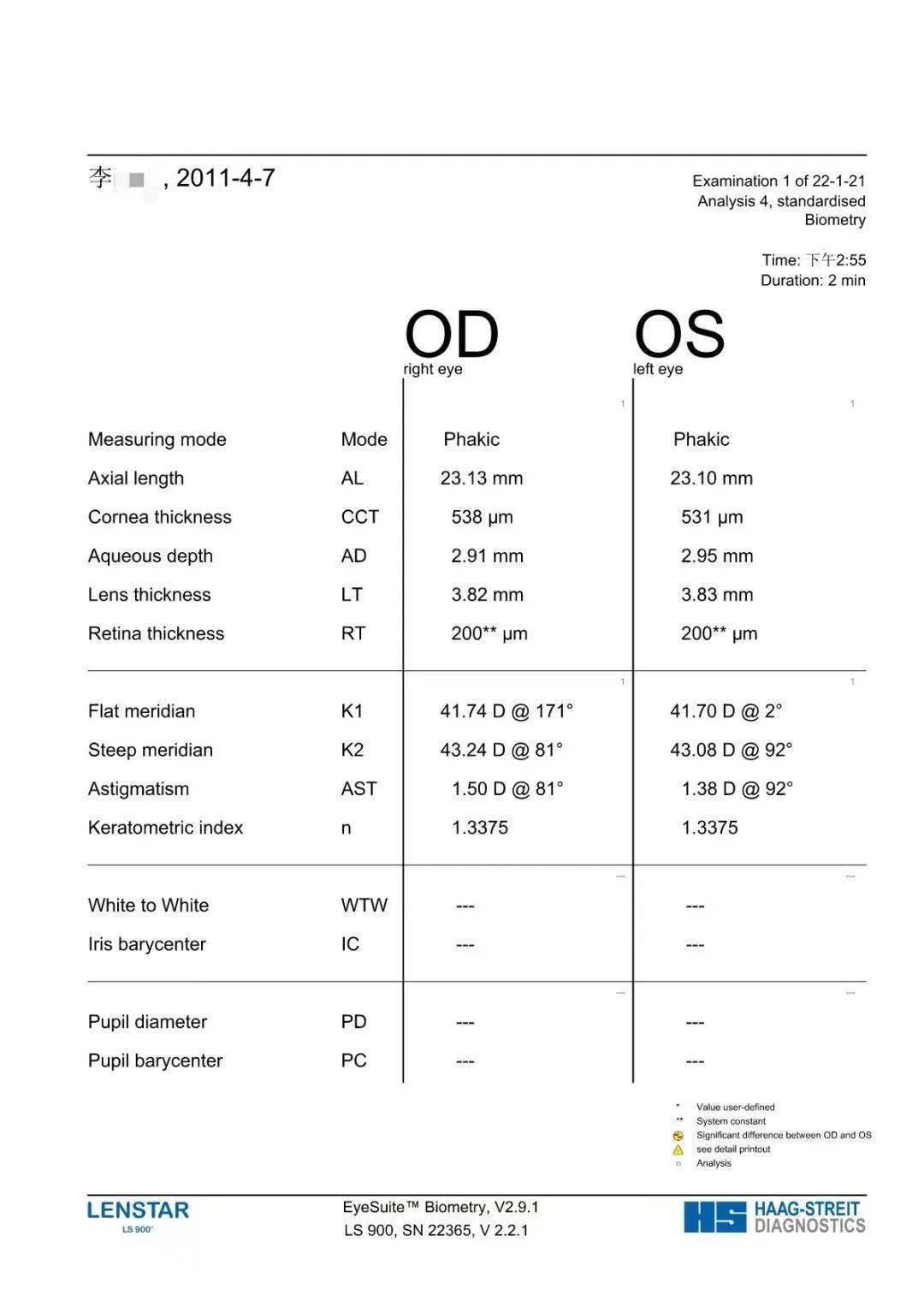

K值代表着我们角膜的曲率,也可以理解为角膜不同子午线上屈光度的大小。但角膜通常不会是一个完美均匀的球面,在不同方向上的曲率并不一致。因此一般我们会将比较平坦的曲率值称为平K(也就是K1),而相对陡峭的曲率值称为陡K(也就是K2)。而这两个数字后方的角度即为各自K值所在子午线的角度。对于大部分人来说,平坦的K值位于水平方向,而陡峭的K值位于垂直方向。

这是散光(astigmatism)的简写,特指角膜形成的散光大小,后方的数字即为角膜散光的度数,而@角度即为角膜散光子午线的方向。角膜散光的大小是K2与K1的差值。

这是一个常数,是机器在计算过程中选定的角膜折射率。

瞳孔直径(Pupildiameter,PD)反映了测量时瞳孔的大小。

白到白(WhitetoWhite, WTW)为角膜直径,一般是测量角膜水平方向角巩膜缘之间的距离,因此也常称为角膜横径。

在下方的表格右下角有不同测量值的中文翻译及数值的单位,表格从1到5是5次的测量值,而AVG是这几次测量的平均值,SD为标准差,通常我们只需要看平均值即可,但如果SD过大,则需要考虑测量数据的可靠性。

CCT为角膜厚度,单位微米。AD为前房深度、LT为晶体厚度、VT为玻璃体厚度,单位均为毫米。

从角膜正中点到眼球最后的最远距离就是眼轴,目前有两种方式可以测量眼轴,一种是用超声测量角膜到视网膜内界膜之间的距离,另一种则是用光学测量角膜到视网膜色素上皮之间的距离。我们本文中介绍的是光学测量的方式,通常在讨论青少年近视防控过程中所指的眼轴数据也均来自于光学测量。

每个年龄组都有其不同的眼轴平均值,一般3岁儿童眼轴平均长度为18mm,6岁儿童眼轴平均长度为20mm,12岁年龄组则为22mm,对于成年人来说,眼轴的平均长度为24mm;在儿童成长过程中,定期测量眼轴长度能够有效预测孩子的近视风险。

全飞秒

全飞秒 半飞秒

半飞秒 圆锥角膜

圆锥角膜 学术速递

学术速递